- ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)

とは - ピロリ菌はうつる?ピロリ菌の

感染経路 - ピロリ菌に感染しても症状はない?

- ピロリ菌と胃がんの関係性

- ピロリ菌の検査

- ピロリ菌除菌・治療

- ピロリ菌は除菌しないほうがいいのか

- ピロリ菌の検査・治療費用

ピロリ菌

(ヘリコバクター・ピロリ)とは

ピロリ菌とは、らせん状の形をした細菌で、正式には「ヘリコバクター・ピロリ」と言います。汚染された食べ物、生水、唾液などから人の体内に入り込みます。胃内でピロリ菌はウレアーゼという酵素を出し、胃にある尿酸からアンモニアを作ることで胃酸を中和し、定着します。

ピロリ菌とは、らせん状の形をした細菌で、正式には「ヘリコバクター・ピロリ」と言います。汚染された食べ物、生水、唾液などから人の体内に入り込みます。胃内でピロリ菌はウレアーゼという酵素を出し、胃にある尿酸からアンモニアを作ることで胃酸を中和し、定着します。

そしてピロリ菌がつくるアンモニアは、胃粘膜の防御機能を低下させ、炎症・潰瘍などのリスクを高めます。疾患としては、急性胃炎・慢性胃炎・萎縮性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、さらには胃がんなどが、ピロリ菌の感染を原因やリスク要因として発症します。

ピロリ菌に感染しているかどうかは、当院で行っているピロリ菌検査で調べることができます。上記の疾患の症状が現れている方、ご家族がピロリ菌検査で陽性だった方、これまでにピロリ菌検査を受けたことのない方は、一度当院にご相談ください。

検査で陽性だった場合には、除菌治療を行います。

ピロリ菌はうつる?

ピロリ菌の感染経路

ピロリ菌は、汚染された食べ物、水などの飲み物、唾液などを介して感染します。よく知られた感染源に、井戸水があります。

ピロリ菌は、汚染された食べ物、水などの飲み物、唾液などを介して感染します。よく知られた感染源に、井戸水があります。

ただ、上下水道の整備が進んだ現代の日本では、食べ物や水から感染することはほとんどないと言われています。そして現在の国内におけるピロリ菌感染の多くを占めると考えられているのが、親から子どもへの、唾液を介した感染です。具体的には、食べ物の口移し、箸・スプーンの共用、また唇同士のキスなども、感染の可能性があると思われます。

なお、ある程度年齢を重ね、胃の免疫が成熟してくると感染のリスクは消失すると言われており、ほとんどが乳幼児期に感染しているようです。つまり大人同士であれば、食器を共用したりキスをしても、感染する可能性は極めて低いものと想定されます。

ピロリ菌に感染しても

症状はない?

ピロリ菌に感染したからといって、即座になんらかの症状が現れることはほとんどありません。

また、急性胃炎、胃・十二指腸潰瘍などを発症した場合には、胃痛や吐き気などの症状に比較的気づきやすいものの、慢性胃炎や萎縮性胃炎、胃がんなど自覚症状の乏しい病気は気づかずに進行させてしまうことがあります。

「症状がないからピロリ菌にも感染してない」とは言い切れないのです。ピロリ菌検査を受けたことがない40歳以上の方は、無症状であっても一度、ピロリ菌を受けることをおすすめします。

ピロリ菌と胃がんの関係性

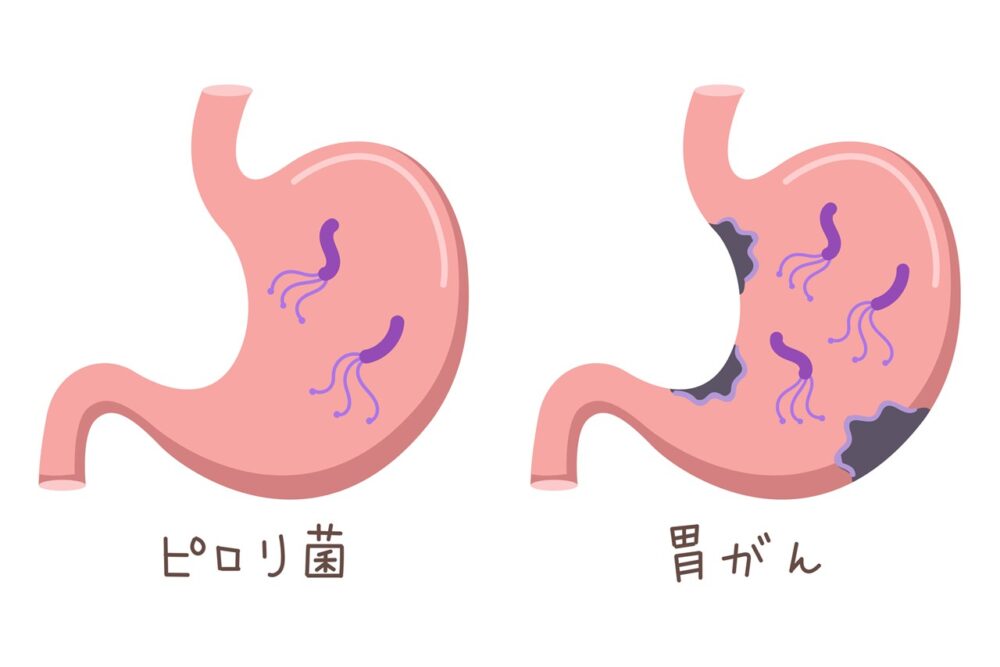

ピロリ菌感染は、胃がんの重大なリスク因子です。実際に、胃がん患者のほぼすべてにピロリ菌感染が認められます。また、ピロリ菌に感染していない人は、胃がんになるリスクが極めて低いことも分かっています。

ピロリ菌感染は、胃がんの重大なリスク因子です。実際に、胃がん患者のほぼすべてにピロリ菌感染が認められます。また、ピロリ菌に感染していない人は、胃がんになるリスクが極めて低いことも分かっています。

順序としては、ピロリ菌感染後、ピロリ菌が出す毒素によって胃の炎症が慢性化する「慢性胃炎」となり、その後さらに放置していると、胃の粘膜が薄くなる「萎縮性胃炎」へと進行します。

そしてそのうちの一部で、胃粘膜が腸粘膜のように変性し(腸上皮化生)、胃がんが発症します。

ピロリ菌の検査

胃カメラを使用しない検査

尿素呼気試験

検査薬を内服する前後それぞれで息を採取し、ピロリ菌が出すウレアーゼによって作られる二酸化炭素の量を測定します。

お身体への負担がほとんどなく、精度の高い検査で、胃カメラを使用しない検査の中では主流になっています。

抗体測定検査

ピロリ菌の感染によって体内で作られる抗体の有無を、血液や尿を使って調べる検査です。ただし、現在感染していることを特定する検査ではないため、除菌治療後の判定には向きません。

便中抗原測定

便中のピロリ菌の抗原の有無を調べる検査です。身体への負担がほとんどなく、比較的精度は高くなります。

胃カメラを使用する検査

迅速ウレアーゼ試験

胃カメラで採取した組織を、試薬の中で培養します。ピロリ菌が出すウレアーゼに反応すると、試薬の色が変わります。

組織鏡検査

胃カメラで採取した組織を染色し、顕微鏡で観察してピロリ菌の有無を判定します。

培養法

胃カメラで採取した組織をすりつぶし、ピロリ菌に適した環境で5~7日培養した上で、感染の有無を判定します。時間がかかるため、近年ではあまり行われません。

ピロリ菌除菌・治療

ピロリ菌検査で陽性であった場合には、除菌治療が必要になります。

胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの病気のリスクを下げるためにも、重要な治療となります。

除菌・治療

一次除菌

胃酸の分泌を抑える薬を1種類、抗菌薬を2種類の計3錠を、1日2回、連続7日間服用します。

治療終了後に再度ピロリ菌検査を行い、成功・失敗を判定します。

二次除菌

一次除菌が失敗した場合、二次除菌を行います。

抗菌薬のうち1種類を変呼応し、同様に計3錠を、1日2回、連続7日間服用します。

治療終了後に再度ピロリ菌検査を行い、成功・失敗を判定します。二次除菌が失敗に終わった場合も、三次除菌、四次除菌を行うことは可能ですが、三次除菌以降は自費診療扱いとなります。

ピロリ菌除菌の成功率は?

一次除菌の成功率は、約80%となります。また一次・二次除菌を合わせた成功率は、約98%となります。

服用を自己判断で中止する等、正しく服用できないと成功率が低くなります。医師の指示に従い、正しく服用するようにしてください。

ピロリ菌は

除菌しないほうがいいのか

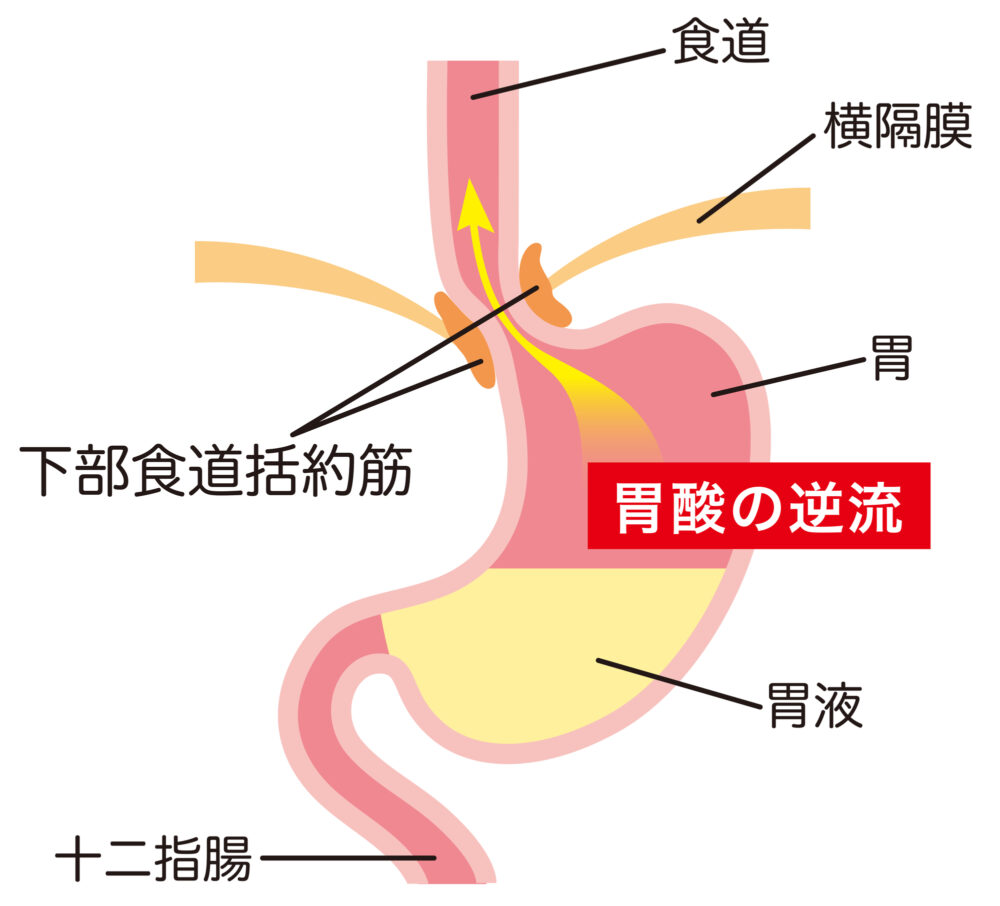

ピロリ菌の除菌治療による弊害として、逆流性食道炎のリスクがわずかに高くなる可能性が指摘されています。これは、胃の働きが正常化し胃酸の分泌が相対的に盛んになることを考慮したリスクです。ただ、もちろんすべての人が逆流性食道炎になるわけではなく、発症した場合も胃酸の分泌を抑える薬により症状をコントロールできます。また、胃・十二指腸潰瘍や胃がんといった病気と比べると、健康への影響は小さなものと言えます。

ピロリ菌の除菌治療による弊害として、逆流性食道炎のリスクがわずかに高くなる可能性が指摘されています。これは、胃の働きが正常化し胃酸の分泌が相対的に盛んになることを考慮したリスクです。ただ、もちろんすべての人が逆流性食道炎になるわけではなく、発症した場合も胃酸の分泌を抑える薬により症状をコントロールできます。また、胃・十二指腸潰瘍や胃がんといった病気と比べると、健康への影響は小さなものと言えます。

健康や命を守るためにどの病気を優先して予防すべきかを考えると、やはりピロリ菌は除菌するのが最適な判断になるはずです。

とはいえ、ピロリ菌検査や除菌治療は、多くの方にとって初めての経験となります。何かご不安なことがございましたら、お気軽に医師にお尋ねください。

ピロリ菌の検査・治療費用

保険診療の場合

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|---|

| ピロリ菌 検査+ 除菌治療 |

約1,500~ 2,000円 |

約3,000~ 4,000円 |

約5,000~ 6,000円 |

※目安金額です。

自費診療の場合

| ピロリ菌検査 | 胃カメラを使用する検査 | 迅速ウレアーゼ試験(内視鏡) | |

|---|---|---|---|

| 鏡検法(内視鏡) | |||

| 培養法(内視鏡) | |||

| 胃カメラを使用しない検査 | 尿素呼気試験(呼気検査) | ||

| ピロリ菌抗体測定(採血) | 2,500円 | ||

| ピロリ菌抗原測定(便検査) | |||

| 除菌治療 | |||