当院の肛門科について

肛門科では、いぼ痔(痔核)・切れ痔・肛門周囲膿瘍・痔ろうといった、肛門の病気を診療します。

肛門科では、いぼ痔(痔核)・切れ痔・肛門周囲膿瘍・痔ろうといった、肛門の病気を診療します。

肛門の痛み、出血、かゆみ、腫れ、便が出にくいなどの症状がございましたら、お早目にご相談ください。

「お尻を見られるのは恥ずかしい」というお気持ちにも配慮した診療を行いますので、ご安心ください。

痔核の治療は、安易にジオン注射を選択するのではなく、専門医による診断と適切な治療計画が重要です。

こんな症状は肛門科まで

お越しください

肛門の痛み、かゆみ

肛門の痛み、かゆみ- 排便時や排便後のヒリヒリとした痛み

- 肛門からの出血

- 肛門周囲の腫れ

- 肛門からいぼのようなものが出ている

- 肛門のできもの、しこり

- 便が出にくい

- 便が細くなった

肛門科で診療する疾患

いぼ痔(痔核)

いぼ痔は正式には「痔核」と言います。

肛門の付近にいぼができ、出血や痛みを伴う病気です。排便時のいきみ癖、便秘、排便の我慢、長時間の座位などが原因と言われています。

大きく、内痔核と外痔核に分けられます。

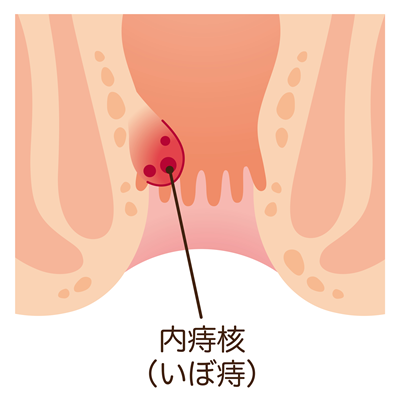

内痔核

肛門の皮膚と粘膜の境目を「歯状線」と言います。

肛門の皮膚と粘膜の境目を「歯状線」と言います。

この歯状線の内側にいぼができるのが、「内痔核」です。

最初は排便時にいぼが出ますが、すぐに自然に引っ込みます。進行したケースでは常にいぼが脱出しており、指で押しても元に戻りません。

いぼからの出血が見られますが、痛みは基本的にありません。

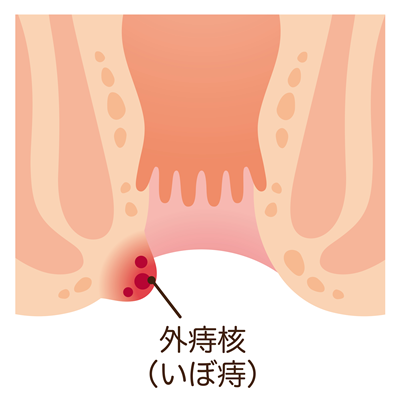

外痔核

歯状線の外側、つまり肛門の皮膚側にできるのが「外痔核」です。

歯状線の外側、つまり肛門の皮膚側にできるのが「外痔核」です。

症状としては、いぼからの出血、痛みが挙げられます。

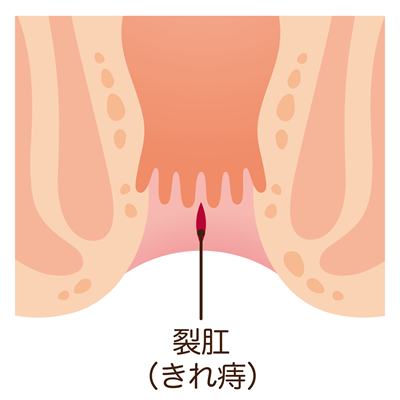

切れ痔(裂肛)

切れ痔は正式には「裂肛」と言います。

切れ痔は正式には「裂肛」と言います。

肛門の皮膚が裂け、ヒリヒリとした痛みや出血を伴う病気です。硬い便、下痢などが主な原因となります。

症状としては、排便した時の痛み、出血が挙げられます。通常、出血は少量で、トイレットペーパーに付着して気づくケースが目立ちます。

肛門周囲膿瘍

歯状線の内側のくぼみで細菌感染が起こることで、肛門の周囲に膿が溜まる病気です。肛門周囲の腫れ、痛みなどの症状が見られます。主な原因としては、下痢や便秘、免疫力の低下、ストレス、大腸疾患などが挙げられます。放置していると、皮膚とつながるトンネルが形成されます(あな痔)。

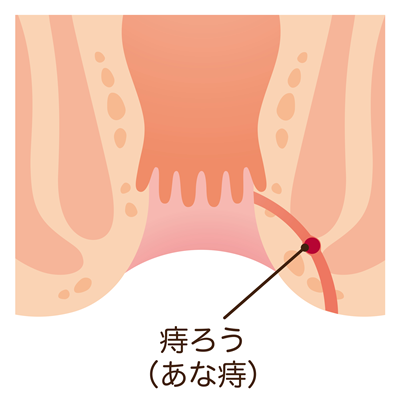

あな痔(痔ろう)

肛門周囲膿瘍が進行し、肛門の中とお尻の皮膚をつなぐトンネルが形成される病気です。肛門周囲の痛みや腫れ、かゆみ、トンネルの開口部から膿などが見られます。放置しているとトンネルが枝分かれします。重症化すると、発熱や倦怠感といった症状も引き起こされます。

肛門周囲膿瘍が進行し、肛門の中とお尻の皮膚をつなぐトンネルが形成される病気です。肛門周囲の痛みや腫れ、かゆみ、トンネルの開口部から膿などが見られます。放置しているとトンネルが枝分かれします。重症化すると、発熱や倦怠感といった症状も引き起こされます。

肛門科の診療の流れ

1問診票へのご記入

ご来院後、問診票をお渡ししますので、ご記入をお願いします。

ご来院後、問診票をお渡ししますので、ご記入をお願いします。

2問診

問診票を見ながら、医師が症状・既往歴などについて、詳しくお伺いします。デリケートな問題であることに配慮しながら、お話をさせていただきます。

問診票を見ながら、医師が症状・既往歴などについて、詳しくお伺いします。デリケートな問題であることに配慮しながら、お話をさせていただきます。

3診察・検査

肛門の視診や触診を行います。タオルをかけて隠すなど、恥ずかしさにも配慮した診察・検査を行います。

肛門の視診や触診を行います。タオルをかけて隠すなど、恥ずかしさにも配慮した診察・検査を行います。

4診断・治療

これまでの内容をもとに、診断します。ご提案する内容にご理解・ご同意いただけましたら、治療を開始します。

肛門・お尻の病気の

再発・悪化を防ぐために

排便習慣を見直す

排便についての指導を受けることは、普段あまりないかと思います。現在の排便習慣についてお伺いし、必要に応じて医師が指導します。

排便についての指導を受けることは、普段あまりないかと思います。現在の排便習慣についてお伺いし、必要に応じて医師が指導します。

具体的には、できるだけ毎日決まった時間に排便をする(少なくともトイレに行く)、排便を我慢しない、強くいきまない、3分以内に出ない場合は切り上げるといったことが大切になります。また、背筋を伸ばすよりも前屈みの姿勢の方が、直腸が伸び排便がスムーズになることから、肛門への負担が軽減できます。

いきみやすく肛門に負担がかかりやすい和式のトイレは、あまりおすすめしません。

温水洗浄便座の正しい使い方について

ウォシュレット等の温水洗浄便座を使用する際には、以下の点にお気をつけください。

- 普通~弱めの水圧で、洗浄する時間は5秒以内に留める。

- 肛門の中に水が入るような洗い方をしない。あくまで肛門の外側についた便を落とすものとして使用する。

- 自然な便意が起こりにくくなるため、洗浄機能で肛門を刺激し排便を促すことはしない。

食習慣の改善

便秘や下痢にならないよう、食生活を改善しましょう。食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、刺激物の摂り過ぎなどは避けてください。便秘の場合は、水分・食物繊維を意識して摂取しましょう。食物繊維は、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく摂ることが大切です。

運動習慣の改善

適度な運動は、胃腸を刺激しその働きを改善したり、自律神経のバランスを整えたりといったことで、スムーズな排便を助けます。

座りっぱなしは肛門に負荷をかけたり、血流を悪化させたりする原因となるため、デスクワーク中はときどき立ち上がったりストレッチをしてください。肛門の負担を軽減するクッションなども市販されています。